最後のチャンス

ガルニ・ベングソンの頭はぐるぐると回っていた。まるで不愉快な悪夢に呑まれたかのようだ。今にも目が覚めて、ここ数風期のできごとは単なる気のせいだったということにでもならないものか。

依頼を取り消された。運輸許可は剥奪され、エーテルの取り分は凍結された。航空艦隊の指揮官の地位もない。もはや何者でもなくなってしまったのだ。バラク=ナールへの30年にもわたる忠勤が、たった一度の間違いで無に帰したのだ。そもそも、あれが誤りだったと言えるだろうか? もう一度同じ状況に置かれたとして、他に何ができるというのか? フリゲート艦だって、あれほどの速度、そして悪意を持った魔力嵐から逃れることは叶わぬだろう。

彼の前にある酒杯は、手付かずのままだった。気分が優れず、一口も飲めなかったのだ。初め彼は、“銅帽”の存在に気付かなかった。そいつが覗き込んで胸元に棍棒を突きつけてきた時ようやく、呼ばれているのは自分だということが分かった。瞬きをして警邏に向けて顔をあげると、役職を示す見慣れた尖り兜と革の胸当てが目に入る。その潰れて歪んだ鼻と苦々しい表情にあるものは、仲間意識ではなかった。

「なんだ?」苛立ちを込めた調子で、ベングソンが言う。

「席を立て」相手が低く発する。「頼むからグズグズするなよ」

「なんだって?」

鉄樫の棍棒が威圧的に机を叩く。

「“まぐれ当たり亭”は士官専用だ」その港湾警備員は言った。

腹に拳が叩き込まれたが、ベングソンはどういうわけかそれを予期していなかった。周囲の客がこちらに目をやると、頬に血が昇るのを感じる。数週間前であれば酒杯を打ち合わせ、空の大冒険に関する話を交わしていたであろう古参の船乗りたちだ。今のかれらから向けられているのは、腹立たしいことに憐憫と侮蔑のみである。

「何見てやがる?」彼は唸った。「“銅帽”を呼びやがったのはどいつだ? 俺に直接失せろと言う度胸もないのか?」

「お前の許可は取り消されたんだよ、ガルニ」同僚に囲まれてバーに寄りかかっている黒髭のドゥアーディンが言う。「大袈裟にしなさんな。決まりは決まりで、掟は掟だ」

「へえ、そうかい。ハンボルト船長さんよ?」ベングソンが応える。

「危険な時代なんだ」他のドゥアーディンが言った。「バラク=ナール提督会議の指示から外れたような、無茶無謀は許容できんということさ。お前は加工済みのエーテルゴールドと指揮下の護衛艦を全部なくして、おまけにエーテル錬金ギルドの高官二人まで死なせちまったじゃないか。髭を剃られなかっただけ幸運ってもんだろうが」

ベングソンは昔懐かしい剣呑な笑みが自分の顔に浮かんでくるのを感じた。エーテルショットが放たれ、血が流れ始めたらその顔になると、アルカノート部隊の仲間が言っていたものだ。今の地位を得てからというもの、もう長らく見せていない表情だった。

「もういっぺん言ってもらえるか?」自分でも驚くほどの落ち着いた声が響く。

ハンボルトが同じことを言い切るまでもなく、ベングソンは距離を詰め、相手の喉を掴んでアンバー・サンライズの瓶を頭に叩きつけていた。

その後のことは朧げだが、彼が目を覚ました時には港湾営倉の中にいた。教えられたところによれば、彼を抑えるのに衛兵がまるまる一部隊動員され、奴自身の髭で締め殺されそうになっていたハンボルトを助けるために、バーテンダーが慌てて割って入ることになったそうだ。ベングソン自身はといえば、腕の骨折に欠けた歯が二本、そして人生で最悪の頭痛を抱える羽目になっていた。

「第一印象は間違いなく強烈だったな、ベングソン殿」

声の主が突然意識に入り込んできた。白髪混じりで傷のあるガラの悪い男が、弾帯に巻かれた古い航空服に身を包んでいる。そいつは鉄格子の向こうに座っており、パイプをふかして何やら計算しているような表情をベングソンに向けていた。バラク=ナールの紋章は付けておらず、兵士なのか、エンドリン機関員なのか、士官なのかも判然としない。グランドストック部隊の奴かとも思ったが、あの銃撃ち屋どもなら装甲は綺麗に磨いてあるものだ。目の前の男は全くそうではない。胸甲には最近の戦闘によるものと思われる傷やへこみが付いていた。

「メランソン」そいつが口を開いた。「アルバス・メランソンだ」

ベングソンはすぐに身を乗り出す。

「ああ」そのドゥアーディンは微笑んだ。「俺の名は聞いたことがあると見える」

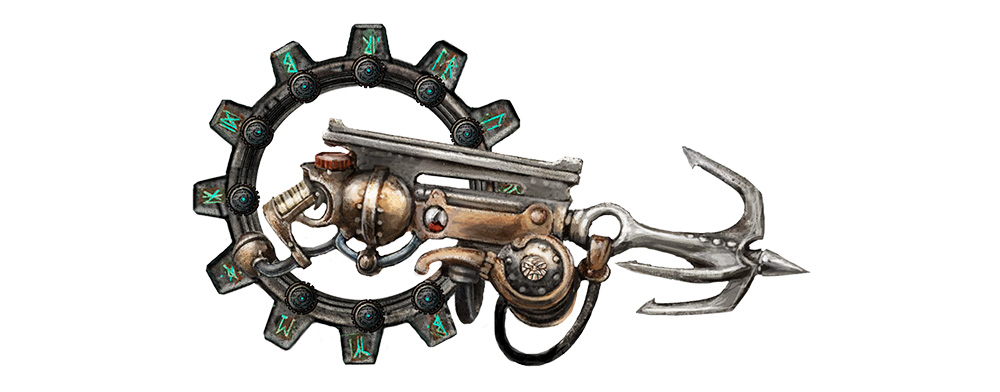

「聞いたことがある。お前の“船奪り”ヴォングリムは、なかなかの評判を築いてきたじゃないか。提督会議が気にする範囲では、単なる海賊に毛が生えた程度のものということになってはいるが」

メランソンは笑った。「そう。奴らはそう言ってるな。だがな、あんたの許可を取り消して、最高の士官の一人を無駄にしてるのも提督会議だ。聞くが、あの愚かなおいぼれ連中の考えを気にする必要がどこにある?」

「俺の考えなんて問題じゃないさ」ベングソンはため息を付いた。「俺は終わりだ。もう航空艦を指揮することもない。梯子の一番下に戻っちまって、そこにいるしかないんだ」

メランソンが青みがかった煙の大雲を吐き出した。

「今まではそうだった」彼が言う。「だが時代は変化してるんだ、ガルニ・ベングソン。自分じゃどうにもならない状況のせいで生業をブチ壊しにされた、あんたみたいな年長の船乗りがたくさんいる。バラク=ウルバズなんて雲から叩き出されちまったってのに、それでも奴らは古い決まりがまだ通用するみたいに言いやがる。まったく、これほど危ない空はガラクトルマン以来だ。ズィルフィンで最高の腕前を持つ連中ですら、サゴラキの妖術渦をぶつけられたら、積荷を守るなんて無理だぜ」

彼は話を止めて、パイプを長々と吸い込む。

「それでもだ」天井に煙を溜めながら、メランソンは続けた。「提督会議は滅茶苦茶になっちまってる市場に固執して、隙間から善良なドゥアーディンがこぼれ落ちていくのを放ったらかしにしてる」

「何が言いたい?」

「つまりだな、他の道もあるってことさ。仕事を提案したい。真っ当な仕事をな」

ベングソンが口を開こうとしているところに、メランソンは手をあげて制した。

「最後まで言わせてくれ。ヴォングリムは制度上正規の許可を得たギルドじゃない。最新のエーテル技術には手が出せないし、航空艦隊士官ほどの給料も出せない。仕事の中身は困難で危険だ。諸領域で一番危険な場所で引き揚げ作業をやるし、それが敵対的な領土の奥深くってことも多い。あんたに船ひとつを任せることもできない。少なくともまだ、な。下っ端からの始まりになるし、船をなくした元船長は、それを受け入れられる奴ばかりじゃない」

「今のところ、売り込みとしちゃイマイチだな」

メランソンはくすくすと笑ったが、その表情はすぐに真面目なものに戻った。

「俺が提供できるのは、これだ。正当な分け前と、ヴォングリムが常に必ず面倒を見るという誓約。俺たちはお互いを助け合う。掟の中身を漁って、兄弟姉妹を引っ掛けるために利用できる穴を探すようなことはしない。どうだ?」

この時初めて、ガルニ・ベングソンは恥辱と後悔の思いがほんの少し軽くなるのを感じた。希望と呼んでもいいかもしれないものの存在を感じた。そして力を込めて立ち上がり、鉄格子に近寄ると、がっしりとした手を突き出した。メランソンはそれをしっかりと握り返す。それだけであった。

「ひとつだけ」ベングソンが言う。「どうやってこのカンヅメから出たらいい?」

「それは心配いらない。遺恨料は初月の給料から差し引いておくよ」

破滅の雲を突っ切り、煙を吐きながら落ちてゆく航空艦が見えた。

「あの船はもうダメだ」“陽気な”ジェドレグが言う。背中に銛が突き刺さったブル・メガロフィン程度には呑気な性格ゆえ、敢えてそのようなあだ名で呼ばれている船員だ。特有の悲観主義を考慮しても、今回はその言が正しいようだった。

青い紋章から察するにバラク=ズィルフィン所属と思われるその航空艦は鼠人の砲撃兵器を喰らい、死へと向かって墜落していた。今もまだ遠い渓谷の壁面から白み掛かった緑の電撃が閃き、船体へとさらに突き刺さっている。舷側から人影が転げ落ち、為す術もなく手足をばたつかせながら視界から消えてゆく。

「錆荒野を護衛もなしに飛ぶなんて、何を考えてるんだ?」ルッラが疑問を投げかける。

「針路から弾き出された船長だろう」“石腕”ステンニが言う。「それか、予備燃料がダメになったか。そういうことは起きるもんだ。だからそもそもこの回収任務がまわってきたんだ。だろ?」

「誰かは知らんが、腕は確かみたいだ」ベングソンも口を開いた。懐かしき悼みの気持ちが胸を刺す。

船の舵輪を握っていたのはもうだいぶ前のことになったが、最高の地位にあった時でさえ、どうやれば乗組員を全滅させずに破壊された艦を降下させられるのかについて、確固たる答えは見つけられずにいた。だがこのフリゲート艦の船長は制御不能の回転に陥らぬよう動きを抑え、渓谷の地面に船の竜骨が激突する前に姿勢を整えて、それを成し遂げているのだ。衝突する代わりに、艦は塵と岩の破片を山肌に撒き散らしながら滑り、地面に畝を掘った。フリゲート艦が煙を巻き上げながら停止する様子を、ヴォングリムは50メートルほどの上空から見下ろす形だ。一瞬、すべてが静寂に包まれた。恐るべき騒音が巻き起こる前に、領域そのものが息を呑んだかのようだった。

そして忌々しい害獣の喚き声が聞こえてきた。鼠人が渓谷壁面の割れ目から群れとなって湧き出し、屍体にたかる蟲のごとく、破壊された船へと襲いかかる。明瞭なエーテルショット・ライフルの銃撃音が響き、少なくともいくらかの乗組員はまだ戦闘可能な状態にあることが伺えた。だが敵の量を考えると、長くは保たないだろう。

「隊長、作戦は?」ステンニが尋ねる。

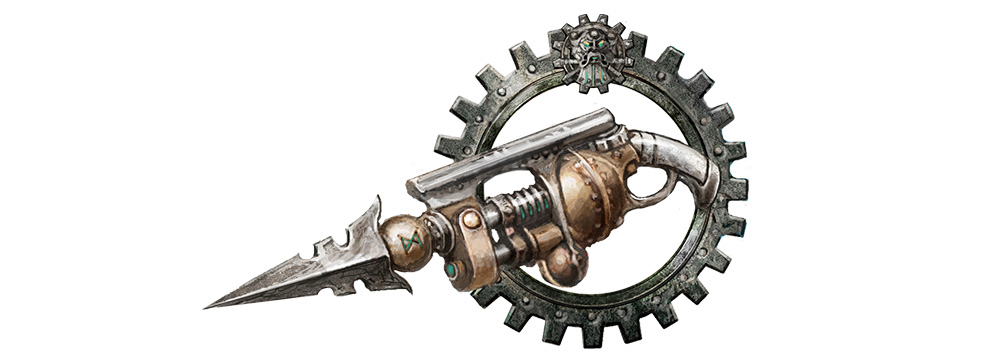

ベングソンはピストルの炸薬を確認した。

「下へ降りて、できるだけ多くのサゴラキを殺す。乗組員を脱出させながら、回収できそうなものを見積もる。質問は?」

ルッラがニヤリと笑った。「フリゲート艦も回収契約の一部ってことでいいのかい?」

「俺は掟書きじゃねえよ、ルッラ。大いなる造り手に感謝するんだな。先に助けられる奴を助けて、詳細は後から詰めよう」

その言葉と共に、彼は虚空へと舞った。

背負ったエンドリン装置の重みを感じながら降下し、安定を保つのはジャイロ・スタビライザーに任せる。はるか下方にあった墜落船が、一秒ごとに迫ってくる。それは歪んで燃え上がる金属の塊と化していたが、前部甲板に人影が固まり、手の届く僅かな遮蔽を利用して円陣を組んでいるのが見えた。艦の反対側では数組のスケイヴン射撃部隊が嵩張る回転砲を操り、緑色の弾を猛烈に浴びせかけている。追い詰められた乗組員の元に、剣や槍を手にした鼠人が少しずつにじり寄っていた。艦の全体に、ドゥアーディンとサゴラキ両方の屍体が散らばっている。

最初に殺るのはあの射撃部隊だ。ベングソンは決意を固める。

上空30メートルの時点で、彼は降着装置を起動した。エーテル駆動球によって突如生み出された浮力が降下速度を緩め、崖壁から突き出す岩を足掛かりにするチャンスを作ると、彼は足場を蹴り、降下角度を調整して獲物の真上を取る。炎上するフリゲート艦の主要エンドリン機関からの煙と、耳をつんざく魔弾やエーテルショットの音により、回収屋たちの接近は覆い隠されていた。醜い怪物どもが見上げた時には、既に手遅れであった。

ベングソンのピストルの初弾は、最後尾にいた射撃手の頭をブチ撒け、残骸に変えた。残りのスケイヴンは驚きの金切声を発し、エンドリン装置を背負ったドゥアーディンの部隊が自分たちの真っ只中に落下してくる様子を見て目を剥いた。だが不恰好な弾倉と大きすぎる武器のせいで、逃げることもままならない。ベングソンが別の鼠の頭上に着地すると、その重みだけで化け物の背骨は砕け、小気味よい音が響く。対衝撃磁力ブーツが物理的な勢いを殺し、ベングソンは敵が反応するよりも早く戦鉤を振るって他の兵器の回転砲身を引き摺った。その兵器から放たれた弾丸は彼の頭の横を通り抜け、頭蓋を揺すぶって耳を痛くさせる。そこへ“石腕”ステンニが落下して射撃手の横に降り立つと、スケイヴンの背中にカトラスを叩き込む。

「上手いぞ」さらに別の鼠人に向けてピストルを連射しながらベングソンが叫ぶ。標的は血飛沫を撒き散らしながら船縁の向こうへ吹き飛んでいった。一瞬にしてスケイヴン機関銃手の大半が死に、残りも逃げ散ってゆく。サゴラキはおそらく攻撃者が実際にどれだけ少数であったかには気付いておらず、怯んだのだ。それがフリゲート艦の乗組員に反撃の好機を与えた。アルカノートが遮蔽物から飛び出して突撃し、ピストルとカトラスを振るって戦いを繰り広げる。

「皆殺しだ!」船長の航空服に身を包んだ赤髪の人物が吠えた。その脚はひどく負傷しており、彼女がまだ意識を保っているのはほとんど奇跡と言ってよかった。その女性は片手で長銃身の連発銃を放ち、もう片方の手で乗船杭を掴んで身体を支えていた。「バラク=ズィルフィンのために! “雲間の旅人”のために!」

それがこのフリゲート艦の名であろうと、ベングソンは思った。船長の叫びの中には、悲痛と憤怒が宿っていた。今この瞬間、火事場のアドレナリンが彼女を突き動かしている。だがこの後、もはや人生が一変してしまったのだという認識が、鍛炉のピストンのように彼女を打ちのめすことだろう。ベングソンこそが誰よりも、その事への同情を抱いていた。

「失せやがれ、バケモンどもめ!」“陽気な”ジェドレグが咆哮し、エーテルショット・ライフルを放つ。彼は初めて楽しげな様子を見せていた。

ベングソンの予測通りスケイヴンはやがて潰走し、この予期せぬ新たな脅威から逃れようとお互いを踏み越えていった。ヴォングリムの一党は逃走する連中を可能な限り殺したが、ベングソンは追撃を差し止めた。サゴラキというのは、こちらが勝ったと思ったところで流れをひっくり返す邪悪な才能を持っているのだ。彼は負傷した船長の元に向かう。彼女は船縁にもたれ、血走った目で自分の艦の残骸を見渡していた。ベングソンはその横に腰掛けた。

「できるだけのものを回収して、奴らが戻ってくる前に出発すべきだ」ベングソンは言った。「奴らを追い払いはしたが、こちらがどれだけ少ないかに気付かれたら、もっと大型の兵器を持ち出してくるぞ。そうなったら終わりだ。俺たちは少し離れたところに積荷船を持ってきてあるし、あんたらを最寄りの停留所まで連れて行ける」

「私は処分されるだろう」彼女は唸った。「“雲間の旅人”はズィルフィンのドックから進空したばかりだったんだ。最新型で、備え付けのエーテル精錬炉とイグリンド=カズ型タービンを積んでいた。美しい船だった。替え難いもので、私はそれを乗組員の半分と一緒に失ったんだ」

「俺も昔は自分の船を飛ばしていた」ベングソンが言う。「フリゲート艦長だったんだ。腕もあった。だが俺があんたの立場だったとしたら、この不時着を成功させられたとは思わないな。あんたはやれるだけのことをやったよ」

「提督会議の前では、やれるだけやった、では足りないだろう」

ベングソンは肩をすくめる。「船倉は無事だ。うちの乗組員は予備燃料の大半を抽出できるし、他に積荷があればそれも持って行ける。俺の見たところ、そう悪くはない結果だと思うね。もちろん取り分はもらうが、法外なものじゃない。俺はバラク=モルナーのならず者とは違う。あんたは手ぶらで帰ることにはならんさ」

船長は負傷した脚に括り付けられている荷物袋をまさぐると、震えながら栓のしてある瓶を取り出した。彼女がそれを開けて呑むと、ベングソンの鼻に芳醇かつ濃厚なズィルフィンのエンドリン・オイルの香りが届く。一杯どうかと差し出され、彼は応じる。その酒は喉を心地よく焼いた。

「それが正しいとしても」彼女はため息をつく。「私は指揮権を失うだろう。船倉に残ったエーテルゴールドだけでは、汚点は消せない。アルカノート部隊への降格で済めば幸運なくらいだ」

「名はなんというんだ?」ベングソンは尋ねる。

「ケルフヤール。モラ・ケルフヤールだ」

「よし、ケルフヤール船長。連中があんたから全て取り上げるとしても、俺からこの言葉を送ろう。まだ終わりじゃない、と。この時代の今の状況で、俺たちはあんたみたいな腕利きの士官をかつてなく必要としてる。バラク=ズィルフィンへ戻って、連中が用意するどんな見せしめの吊し上げにも耐え抜くんだ。自分の言いぶんをきっちり吐き出して、歯を食いしばって切り抜けろ。認可を守り抜けたら、それで万々歳だ。だがそうじゃなかったら、奴らがあんたを追放したら、サイフォナー・ストリートのヴォングリム・ギルド地区に行って、ガルニ・ベングソンからの遣いだと言いな」

彼女はじっと見つめた。疑わしげだが、僅かな楽観主義の光がそこに閃いていた。彼は手を差し伸べて船長を助け起こし、痛ましい傷を負った脚を支える。

「行くとしよう」ベングソンは言った。「救助の報酬については、途中で話そうか」