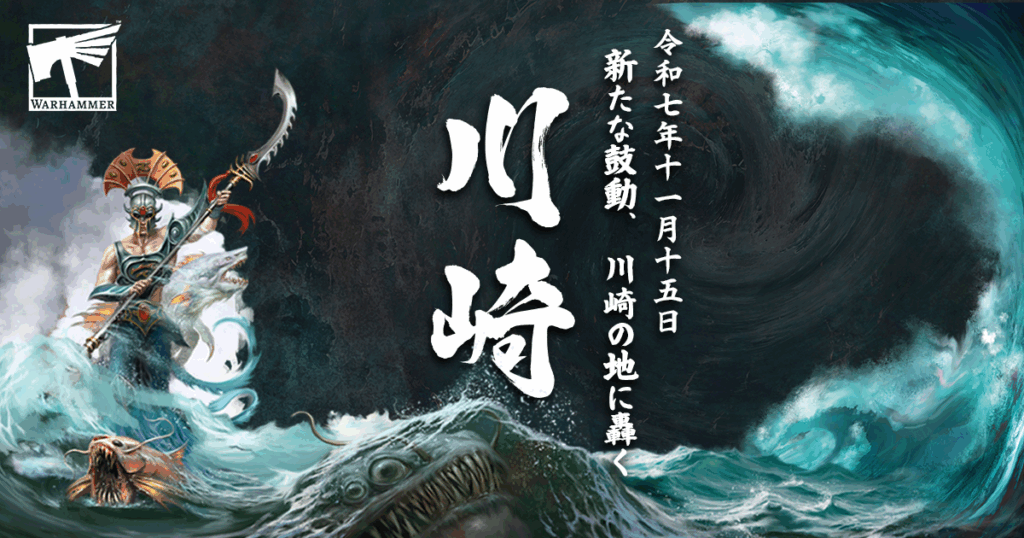

破滅の到来

獣の時代は終わり、ヴァーミン・ドゥームが新たな恐ろしい現実の到来を告げた。飢えたスケイヴンが何百万も定命の領域に溢れ出る中、破滅の刻は近づいている。

鳴り響く鐘の音は、断末魔の絶叫に等しかった。

とはいうものの、大型で最も近隣にある“歪み砕きの鐘”のいくつかでさえ、実際には何マイルも離れた場所に置かれていた。それでも鐘の音は、ナスキークの数歩先で鳴らされているかのごとき轟音となって彼の耳に届いていた。鐘の音は、彼の臓腑を熾烈な飢餓感で満たした。“鉤爪の王”はよだれを滴らせ、騎獣の手綱を強く引いた。騎獣——齧り獣ことノウビーストは鋭く息を吐き、鼻を鳴らし、唸り声を立てつつアキュシーの大地を長い指で引っ掻いた。

強烈な衝動であった。口元を覆う兜の内側には、あふれ出したよだれが溜まった。だが——いや、いや、駄目だ、わななき始めた胃袋に屈してはならない。ナスキークは冷静でいる必要があった。彼は、熟考を重ねた己が計略の成功を見届けねばならなかったのだ。

灰の降り積もった丘の上から、彼は配下の軍勢が人間どもの居住地に進軍してゆく様子を眺めた。彼の雇ったエシン氏族の密偵たちによれば、人間どもの居留地はダークグレイヴ——小剣の墓所、とか何とかいう意味らしかった。地上の奴らが何をどう名づけようが知ったことではなかったが、いずれにせよこの標的に死がもたらされることには変わりがなかった。鼠人の第一陣は、この前哨基地を守る魔法の防壁に過負荷を与え、無力化するために突撃を繰り返した。黒焦げとなった第一陣の兵隊どもの、おびただしい死体が積み重なった上に、今度は黒と白の薄汚い装束を身につけたクランラットとストームヴァーミンが殺到した。この装束は、〈大いなる角戴きし鼠〉の超常なる預言者、大いなるヴィジーク・スカウルによって定められた神聖なる配色であった。彼の邪悪なる眼差しの下でそれらを身につけることを命じられていたスケイヴンはいずれも、氏族別の集団ではなかった。ここには氏族は存在せず、ただこの世ならぬ者の意志に従う、巨大な“齧り群れ”の軍勢 としてあるのみであった。

自分たちの居場所を守り抜くつもりでいた人間どもは、まだ銃撃を続けていた。人間どもは膝まで仲間の死体に埋もれながら戦っていた。スケイヴンの放った銃弾で額を撃ち抜かれた女軍曹が、号令の声を途切らせてひっくり返った。それでも人間どもは間を空けることなく弾幕を張り続け、押し寄せるスケイヴンの波は容赦なく切り刻まれた。

だが、鐘の音も途切れることはなかった。スケイヴンは後から後から湧き出し続けた。そしてさらにおびただしい量の人間どもが死を迎えた。

実際、ナスキークの作戦はまったくもって天才的であった。それでも彼自身の表情は曇っていた。

「時間がかかり過ギている」“爪の将”ことナスキークはつぶやいた。「本来ならバ、すでに海岸線まで到達していタはずだ」

緑色の稲妻が、荒涼たる空に走った。ナスキークは深々と息を吸い込み、〈大齧り〉の大地を吹き荒ぶ、不浄なる風を味わった。スケイヴンがアキュシーの地表を抉り取って出現させたこの支配領域には、〈荒廃の都〉のおぞましき臭気そのものが漏れ出していた。腐敗、汚穢、その他のあらゆる忌まわしき存在が放つ悪臭であった。翡翠を思わせる、しかし清浄とは程遠い色彩の霞がかった大地の上に、真鍮じみた色合いの、鋸歯状の凶々しい輪郭をした尖塔が天を衝いて乱立していた。不気味な空模様の下で、それらはますます巨大に、邪悪に見えた。この領域——アキュシーは、出現した異界によってその肌を引き裂かれ、その血を穢され、毒で満たされた。ここにあるような人間どもの居留地は、穢れを宿した魔力の暴風にさらされ、辛くも生き残ったがために、むしろこれから処刑を待ち焦がれる羽目に陥っていた。

まだか。まだなノか。遅過ギる。何もかモが。スカウル師はこの大戦争を指揮するにあたり、序盤戦に組み込むべき段階として〈大齧り〉の浄化を命じていた。だが、その意に反するかのごときこの遅れは、ナスキークの落ち度ではなかった。“齧り群れ”の大軍勢は、幸運にも激烈な飢えと盲目的な憤怒から恐るべき力と勢いを得た上に、それらの負荷に耐え抜いた。だが、その負荷の影響で制御が困難となってしまったのだ。荒廃した大地を蹂躙し、敵に真正面から突撃すること以上に精密な作業をさせるには、機略を駆使し、多大な努力を注がねばならなかった。

ナスキークは、ひたすら警戒を怠ることなく行動した。シグマーの勢力だけを考慮しておけばいいというわけにはゆかなかったのだ。〈永劫に選ばれし者〉と呼ばれる人間に——そう、人間に——忠誠を誓った者どもの戦闘集団が、自己防衛本能に反してまで〈大齧り〉に潜伏し、いまだに至るところをうろついていた。その大半はまずまず損得を判断できる連中であり、ためにスケイヴンとも同盟して戦うこともあったが、中には、仕えるべき真の主を見誤り、同盟を拒む者もいた。ナスキークの鼻面を覆う兜の下、邪誓——ダークオースの部族の人間ども、いまいましい雑種くずれのクズどもに刃で切り付けられた傷が痛んだ。だが、それは一種の教訓ともなった。ここ数日、彼は、自分の配下たちが戦う必要のない相手にまで牙を剥くことを、あらゆる対策を講じて予防してきたのだ。たとえそれが長期間の牽制や陽動を必要とすることになろうとも。それこそが古参の、抜け目のない害獣ならではの感覚であった。彼が今の権力を手に入れられたのは、何もかも力任せで押し通そうとしなかったからこそであった。

眼下の戦場では、人間どもの一人が仲間たちを鼓舞し、団結させ、防衛線の強化を促していた。その人間の指揮によって一斉射撃が放たれ、飢え狂ったスリザックの引っ掻き隊が無様に戦力を削られていた。鼻面を血で染めた生き残りどもはくるりと背後に向き直り、我先に逃げ出し始めた。生き残りたちの発散する怯えの臭いが大気に満ちると、多くの者たちがあたふたとその後に続いた。

「何てザマだ!」ナスキークの怒りは、丘の周囲に群がったウォーロック・エンジニアたちに向けられた。彼らは目の色を変えて戦利品漁りに励んでいた。その間近めがけてナスキークは不気味に光り輝くハルバードを突き立てた。「おイ貴様ら! 現状が一向に進捗しなイのはどういうわけだ?」

スクリール氏族の魔導技師たちは“齧り群れ”の装束を身につけてはいたが、ゴーグルの奥で精一杯目を見開き、ナスキークの言葉に大いに配慮するだけの感覚は持っていた。その中で、彼の一番近くにいた者が、身を震わせながらおずおずと近寄ってきた。

「千度もの謝罪を申し上げます、明敏なる猊下」そのスケイヴンは自分の長衣をまさぐりながら言い、おびただしいケーブルのつながった拡声機に向かって金切り声を上げた。

ナスキークが再び戦場に目をやると、煙突を何本も生やした、球根じみた形状の燃料缶がいくつか、スケイヴンの兵士たちをかき分けながら前線へと突き進んでゆくのが見えた。三基の魔焔放射器——ワープファイア・スロアーを抱えた火力支援班が、大胆さと臆病さの入り混じったような不安定な動きで迫る敵兵を狙っては炎を飛ばしていた。人間どもが自前の火器に弾薬の再装填を急ぐ中、スケイヴンの火力支援班は、廃墟と化した大通りに沿って砲撃方向を見定めた。放射器の先端から緑玉めいた色の炎が猛然と吹き出し、大通りを埋め尽くすシグマー教徒と、それらのみならずスリザックの氏族兵が炎に呑まれ、等身大の松明と化して燃え上がった。

炎が上げた轟音はしかし、不意に聞き苦しい金切り音に変わった。幸運に恵まれた人間どもの射手が、たまたまスケイヴンの燃料缶に射撃で穴を開けたものか、あるいはスケイヴンの射手があまりにも執拗に射撃に没頭してしまったものか、ナスキークには判然としなかった。だがいずれにせよ、魔焔放射器の一基が突然、まばゆい緑色の火球となって吹き飛んだ。その相方とも呼ぶべき位置で砲撃していたもう一基も同じ運命をたどった。この爆発炎上で戦場は炎と煙に呑まれた。ナスキークは目を細め、強烈な光から目を逸らせた。

そして、傍らから声が聞こえ、彼の気分は最悪の気分を味わった。

「時間のかけ過ぎだ、ナスキーク」

灰色の装束に身を包んだ者が一人、いくつもの鼠の尻尾と鐘をぶら下げた杖に身を預けながら丘を登ってきた。グリティックの両眼は、直近でワープストーンを摂取した痕跡を示し、まるで眼窩から飛び出しかけているかのごとく膨らんでいた。“灰色の預言者”の印である曲がった両角を目にしたナスキークは、この人物には一言たりとも抗弁や言い訳を控えようと判断したが、それでも顔をしかめていた。グリティックの言葉は、デスマスターの刃に等しい鋭さと苦痛をもたらす。大いなるスカウルはスケイヴンたちに協力を要請していたが、その要請を許容できたのも、この預言者が時として何日も姿を見せぬことがあればこそであった。ナスキークは、彼の声を聞かずに済むことでのみ、恐れと疑いを忘れることができた。だが、今やそのような憩いの余地は皆無であった。

「何を躊躇しておル、“爪の将”よ?」グリティックは言った。「スカウル様は麾下の聖なる戦士たちに、海岸線に宣告シた死の運命を実現させるよう命ぜられてイるのだぞ。そレに異を唱えようとでモ?」彼は無造作に地平線を指差した。その先には、緑色の稲妻が天地の狭間に踊っていた。「ヘル・クラウンは近い。我ラが総力を注ぐはかノ地である。ここで立チ止まるわけにハゆかぬ。誰よりモこの儂がそレを理解しておる」彼は胸を反らせた。「かの荒み深キ猊下が儂にさよウ宣った。お前ごとキではなく、こノ儂にな」

「その通り、偉大にシてなお偉大なる御身に直接、仰らレたのです」ナスキークは応じ、続いてハルバードでダークグレイヴを指した。「ですが、ご覧クださい。我らノ進捗のほどを」

ラスプ氏族のマスター・モウルダーたちは、“齧り群れ”が自分たちの領土を蹂躙し、肉の貯蔵穴を貪り喰らった時に、“群れ”にひれ伏すだけの分別を持ち合わせていた。彼らの変異獣は現在、突撃の先陣を切っていた。ラット・オゴウルが石壁を突き倒し、その背後にスケイヴンたちが小山のように折り重なって、硝煙のたなびく戦場を進んでいった。ブルード・テラーが腕に搭載された大砲から歪みの魔炎を吐き出し、鎖に付けた鉄球を振り回して廃墟に突進した。敵の砲弾が怪物たちの隊列に命中し、破片がおぞましい肉体を切り裂いた。だが、怪物たちは唸り声を上げながらよろめくのみで、倒れ伏すことはなかった。

「遅すギる!」グリティックは絶叫した。「お前のごとキは、まったくモって愚鈍な害獣の頭目気取りよ! だが、幸イ——」彼は冷笑を、さもなくばそれに類する表情を——浮かべていた。「——儂には現状の打開策があル」

「打開策でスと?」ナスキークは問うた。その言葉の中には、何やらよ不穏な気配があった。グリティックの笑みは何の気休めにもならなかった。預言者はきびすを返し、丘を降っていった。ダークグレイヴを一瞥したナスキークも、騎獣の手綱を引き、預言者の後を追った。

二人は緑色に輝く灰の山と、その間にできた谷を抜けて進んだ。ナスキークには、グリティックが裏切りや抜け駆けを警戒している気配が見えなかった。とはいえ、預言者の背中に剣を突き立てたいという気持ちを抑えるだけの分別は、まだナスキークにも残っていた。

少なくとも、今のところは。

「そろそろ我ガ計画を教えてヤろう」グリティックは言った。二人は、灰の山の一つに造られた洞穴の中に進んだ。広間となった洞穴内の中央に、全部で十三基、緑色の火花を放つ歪みの魔炎を湛えた火炉が、環状に並べてあった。鼻面を仮面で覆った精鋭のストームヴァーミンが、要所要所に配置されていた。だが、ナスキークの注目は別の場所にあった。

「準備ハ整った」グリティックは含み笑いを漏らした。広間の袖からさらに多くのストームヴァーミンが姿を現した。彼らは儀式場の中へと、聖職者たち——人間どもの、司祭やそれに類する者たちを押し込んだ。護符や聖牌の一才が剥ぎ取られ、皮膚には八芒星の傷跡が刻まれていた。全部で十三人の生贄がおり、枷をはめられ、自由を奪われていた。邪誓の呪術師、銀色の仮面を付けたままの、ほっそりした種族、さらにはペスティレン氏族の預言者までいた。

だが、ナスキークは最後の捕虜の前で不意に足を止めた。この人間の捕虜は、漆黒と黄金の甲冑を身につけていたが、全身を歪みの洗礼に浴した鋼の鎖と、ルーンの形状に削り出した拘束装置で隈なく覆われていたため、危うく見逃すところだった。足枷で祭壇に繋がれ、口元をすっかり覆い隠す拘束具で動きを封じられ、傍らには用心深く武器を構えたスケイヴンが控えていた。安全対策は徹底されているらしかった。魔力による拘束も十分に機能していたようだったが、捕虜の血走った両眼には、抑えようのない怒りがみなぎっていた。

「あレはヴァランガードだ!」ナスキークの声はうわずった。全身の血が逆流するかのごとき感覚であった。「御身は……〈永劫に選ばれし者〉の近衛をさラってきたのか? こやツらを一体、どのように……ご説明を!」

「我らがスカウル様の仇敵どモだ」グリティックはほくそ笑んだ。「偽りの理を述べル者どもだ。そろえるのに多大ナ努力を要した。宿営地からさラってきた者、“俗悪なる刃”ことクリットックの法廷で取引の材料とナった者。いずれモその血に“力”を有する者どもだ、ナスキーク。帷を引キ裂き、大いなる預言者の眷属を召喚すルだけの“力”をな」

「ですが……こレは……」ナスキークは尻尾の先まで震えていた。“俗悪なる刃”の蔵から無償で提供されるものなど皆無だとわかってはいたが、それはこの懸念のほんのわずかな部分でしかなかった。「〈永劫に選ばれし者〉の配下たチは、もはや我らを当てになどシておりません……一枚岩となって戦うコとを約束したはずでシたが。ですが、こレが明るみに出ルとなったら……やり過ぎです、これはやり過ギだ!」

「いや、いや、我らには『やり過ギ』など存在シない」グリティックはナスキークを睨みつけながら唸った。「我ラが優勢なのだ! 奴ラの勢いは失せた! 奴ラの時代は終わった! お前は弱気に過ギるぞ、ナスキーク。お前はこの新時代に遅レを取っていル」

広間には、超常的な風が渦巻いた。陰鬱な鬼火がそこかしこで爆ぜ、現れては消えた。ワープストーン製の短剣を手にしたグリティックが祭壇に近づくにつれ、鐘の音が轟いた。彼の存在に圧倒されたかのように、ヴァランガードは身を震わせ、病んだ緑色の光を放つ枷から逃れようともがき始めた。グリティックはそれ無視し、詠唱を始めた。ナスキークの胸に恐怖が湧き上がってきた。

「お待チを、お待ちを!」ナスキークは叫んだ。ストームヴァーミンたちが一斉に刃を生贄たちに突き刺し、グリティックが息を吐けずに膨らんだヴァランガードの喉元へ短剣を走らせた。

スクリール氏族の圧力爆弾が起爆したかのごとく、緑色の光が生贄たちの傷からほとばしった。グリティックは身を丸め、恐怖のあまり泣き声を上げた。光を浴びたストームヴァーミンたちは一瞬で灰と化した。広間全体が、まるで痛みに苦悶するかのごとく呻いた。ナスキークの騎獣は恐怖に駆られて後足立ちとなり、彼を振り落として脱兎のごとく駆け去っていった。ヴァランガードの死体はそのまま現実に穿たれた傷と化し、その傷口の向こうからおぞましくも巨大な影が立ち上がった。

それはこの世ならぬ不浄の権化にしてあり得ざる怪物、現実界そのものを、己が存在するというだけで傷つけることの可能な存在——ディーモンであった。ナスキークは、自身とグリティックとが抱く恐怖の体臭を嗅ぎ取ったが、ディーモンの放つ圧倒的な腐臭はそれ以上のおぞましさであった。

「柔弱なる者、意志なき者」害獣を統べる王、ヴァーミンロードの言葉を耳にしたナスキークは、現実に肉体が切り裂かれるかと思われるほどの鋭さを感じた。「全能なるチッタークロウを敢えて召喚せし者は何処だ? スカウルの汚穢なる踵が踏み締めし群れのうち、預言者を喜ばせんとする者は何処だ?」

ナスキークはグリティックを一瞥した。召喚者は、まだディーモン出現の不浄なる光で目を眩ませ、這い回っていた。好機到来。ナスキークは指差した。

「こちラです。あらゆる恐怖の根源であらレる王よ!」

生贄たちの肉片を踏み締めて一歩進んだヴァーミンロードは、手を伸ばし、グリティックをつかむと、門歯でその首を噛み切った。そしてその体を貪り始めた。やがて死体を呑み込んだヴァーミンロードは、両眼に緑色がかった闇を湛え、そこから稲妻めいた火花を散らした。

濁った哄笑が投げかけられ、ナスキークは視線を地べたから頭上へと向けた。チッタークロウの眼差しを真正面から受けたナスキークは、恐怖のあまり凍りついた。

「“預言者”は好奇心旺盛な“駒”を選ぶ」チッタークロウは一語一語を味わうかのように、足元のナスキークを味見するかのように発した。「だが……順応性は評価しよう。お前には十分に備わっておるな」ディーモンの鼻腔からは炎が流れた。「戦禍の臭いだ。殺戮を続けよ」そして含み笑いが聞こえた。「恐れずともよい。お前の配下は人間どもを引き裂き、その骨を砕くがよい。我が命令に従い、“預言者”の意志に従うのだ」チッタークロウは尻尾を揺らしながら頷いた。「それこそが、お前が“駒”を好きにさせておいた理由ではなかったか? この領域に我を歩ましめたことに対する代償を支払わせた理由ではなかったか?」

そうだ、そうだ、その通りだ……違うはずがあるか? 確かに自分は、グリティックの好きにさせておいた。陰謀を、工作を、思うがままにやらせておいた。そうナスキークは自問したが、自分が恐怖に耐え得る限界に近づいていたのがわかった。躁状態に至り、狂ったような笑いが込み上げてくるのを感じた。どうにかしてそれを抑え、生贄の肉片に視線を注いだ。

「知りたいことがあるようだな?」チッタークロウは首をかすかに傾げた。

「ただ……ただ……」兜の面頬の内側で、ナスキークは乾き切った唇を舐めた。喉元に恐るべき飢えの感覚が迫っていた。「なぜ、あなた様を召喚するのに、生贄たち……渾沌に忠誠を誓った者たちが生贄にされたのでしょう?」

「なぜなら、生贄どもの時代は過去となりつつあるからだ。そして我らが時代が到来する。奴らの神殿の主となるのは、我らなのだ」猛毒の息吹を吐き出しながら、チッタークロウは答えた。「奴らは我らを侮り、蔑み、影の奥へと追いやった。だが奴らは今、恐怖に慄いている。我らこそ、奴らを根本から揺るがす存在に他ならぬからだ。我らが群れは狂乱して殺戮を重ねる。決して憤怒に駆られてではない。我らは変化など求めぬ。永久不変の支配体制実現のために計略を図る。我らは新たな生命など求めぬ。ただ冒涜あるのみ。喜びなど求めぬ。ただ貪るのみ。そうだ。そうなのだ。我らは常に、奴らの臓腑を齧り取る鼠そのものだ。輝きに身を包んだ人間もどきも人間どもも、新たな時代に至りてこの事実を思い知ることとなる。渾沌の従者どもを敵にぶつけ、その後で敵を奴らごと我らが打ち砕き、その骨を噛み砕くのだ」

ゆっくりと、ディーモンはナスキークに近づくと、鉤爪を振り立てた。鉤爪はナスキークの顔に当てられた。ナスキークは恐怖に駆られた。喉元を切り裂かれ、血が噴き出す光景が頭に浮かんだ。だが、そうする代わりに、チッタークロウは彼の面頬を外した。それは乾いた音を立てて地面に落ちた。ナスキークは大きく喘ぎ、深々と息を吸い込み、顎を何度も噛み合わせた。後から後からよだれがあふれ続けた。鐘の音は耳を聾せんばかりに鳴り響いた。

「立つがいい、我らが落とし子よ」チッタークロウは低く笑った。「我らをして、常にこの世を齧らしめよ。滅ぼさしめよ」